妊娠6週目は、胎のうを確認できるようになり、早い方だとこの段階で赤ちゃんの心拍数を確認できるようになります。

全身の各器官の形成も本格的になってゆき、ますます妊娠している自覚が強まるようになります。その反面で、注意しなければならないことも増えますので、妊娠6週に知っておきたいさまざまな情報を幅広くご紹介していきますので、参考にしていただければと思います。

妊娠6週の胎児の成長・お腹の様子

妊娠6週の赤ちゃんの様子

この時期になると、中胚葉と呼ばれる組織が活発に動くようになってきます。中胚葉とは、筋肉や心臓、リンパ組織などの総称ですが、この組織が働くようになると赤ちゃんの心拍数も確認できるようになってくるので、早い方だと6週目の段階で心拍数を確認できるようになります。

心拍数が確認できるようになる時期

6週目になると心臓も少しずつ形成されてくるので、早い方だとこの時期にはもう赤ちゃんの心拍数を確認できるようになります。

この段階ではまだ、心臓の4つの部屋のうち1つしかない状態ですが、1つあれば心拍数を確認できるようになりますし、心拍数を確認できれば流産の可能性も一気に低くなります。心拍数を確認できた段階で周囲に妊娠を発表する方も多いので、心拍数を確認できた方は、周囲に発表することを考えてみましょう。

視床下部がだんだんと形成されます

視床下部とは、体温をコントロールするために動いている器官であり、人間にとって非常に重要な器官です。

6週目になると視床下部が形成されるようになり、だんだんと排泄や体温管理など基本的なことをおこなう器官ができあがっていきます。視床下部は脳の機能の一つであり、6週目から脳が一気に発達していきます。

手の形成がスタートします

最初はただの突起物だったものも、段々と水かきのようなものができるようになり、手がだんだんと形成されていきます。

この頃の赤ちゃんは手もかなり小さく、まだまだ指なども発達し始めたばかりの状態ですが、この頃からどんどん、手足が形成されていくようになり、きちんとした人間の指のかたちになっていきます。

生殖器の形成がはじまります

お腹の赤ちゃんの性別は、内包する染色体が異なる2種類の精子のどちらかが受精する瞬間に決定します。そしてこの週にはすでに生殖器の形成が始まっていきます。

ただ、この段階では女の子の場合は卵巣、男の子の場合は精巣と身体の内側にある内性器のみで、外性器が形成されるにはまだ時間がかかります。特に精巣は陰嚢にあるのが普通ですが、この時点ではまだ陰嚢が出来上がっていないため卵巣と同じように、骨盤内に存在しています。

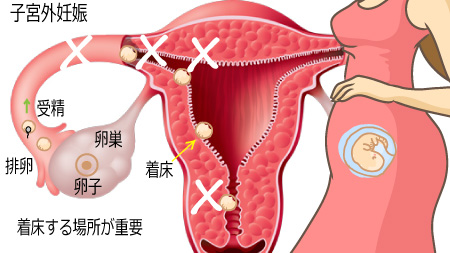

子宮外妊娠の可能性

これまで胎のうを確認できず本当に妊娠しているのかと不安に思っていた方も、そのほとんどが確認できるようになります。

これまで胎のうが確認できなかった原因は、超音波検査機の精度や胎のうの角度、それから初診に行う問診に記入した最終月経日を間違えていたなどが挙げられますが、一番注意が必要なのは子宮外妊娠です。

尿検査でhCG値が高値であるにもかかわらず胎のうを確認できない場合や、妊婦が腹痛を訴えている時には子宮外妊娠の可能性があります。しかし、まだ胎のうが確認できない方もいるので、気になる場合は健診の時にしっかり相談しましょう。

頭殿長の長さで出産予定日が判明

6週目に入ってくると、頭殿長の長さによって出産予定日が判明するようになります。胎児の成長に違いが出てくるのは胎盤が完成してからなので、この時期はお母さんの身長や体型の違いはあっても、お腹の赤ちゃんの成長具合は一緒です。

出産予定日を決定するのは頭のてっぺんからお尻までを計測した頭殿長ですが、胎芽は小さいため頭部や臀部の位置がずれやすく出産予定日が変わる場合も少なくありません。更に成長すると頭殿長に加えて、児頭大横経や大たい骨の長さを測り総合的に出産予定日を判断します。

出産予定日はあくまでも予定なので、必ずその日に出産するわけではないのですが、目安としてカレンダーなどに印をつけておくと、より計画的に毎日を過ごすことができるようになります。計画的に過ごすことは胎児の健康状態にも影響してくるので、出産予定日は必ず確認するようにしましょう。

妊娠6週の母体の症状などについて

妊娠6週絶対過敏期を抜けていません

絶対過敏期は7週目まで続きますし、この時期に飲んだ薬が妊婦にとって良くないものであった場合、赤ちゃんはその悪影響を受けてしまいます。

脳や心臓など、身体の中の重要な部分が形成される時期なので色々な薬を不用意に飲むのはおすすめできません。自分が妊娠していることを薬剤師や医師などにきちんと説明するようにし、妊婦が飲むべきでない薬はなるべく飲まないようにしましょう。

体温が高くなりますが薬には注意

体温が37度を超える日が多くなり、色々とだるさの原因となるようなことが増えてくるのですが、薬には依然として注意が必要です。

4~7週までの期間は「絶対過敏期」に該当する期間であり、6週目はまだ絶対過敏期を抜けていないので、風邪薬などを飲む前に「これは妊娠症状かもしれない」「これは妊婦には良くない薬かもしれない」と疑う必要が出てきます。この時期の妊婦さんは体温が高くなりがちなので、安易に薬を飲まないように気をつけなければなりません。

様々な種類のつわりが現れ始める

6週目になるとつわりが起こり始めるようになり、様々な種類のつわりに悩むようになります。つわりにも様々な種類があり、空腹になると気持ち悪くなる食べづわり、一日中異常に眠たくなる眠りつわり吐きつわり、よだれが多く出るようになるよだれつわり、自分の周りにあるものの匂いで気持ち悪くなる匂いつわりがあるのですが、やはり吐きつわりが一番辛く、お母さんを悩ませがちになります。

吐きづわりは吐き続けて脱水症状に陥ってしまうので、酷い場合は入院して様子を観察する事があります。

においつわりに関しては、マスクをしたり鼻栓をしたりすることによって回避できるので、「食べ物の臭いを嗅いだだけで吐き気がする」方は、マスクを付けてみるようにしましょう。 つわりについての知識

ホルモンの影響で頭痛が起きることも

この時期のお母さんは、妊娠性のホルモンによって体調を崩しやすくなっており、頭痛が起きてしまうこともあります。

頭がズキズキと痛むことがあると、それによってますますストレスを受けてしまうので、横になるなどして休むようにし、頭を使うような作業を中断するなどして、頭痛を緩和させるようにしてみましょう。また、この時期は絶対過敏期を抜けていないので、頭痛薬には注意が必要です。

子宮の影響で頻尿になる場合も

だんだんと大きくなる子宮によって、膀胱が圧迫されるようになり、頻尿になります。6週目からは、つわりだけでなくトイレが近くなる症状が出てくるので、妊娠症状に関する悩みが多くなっていき、精神的にも肉体的にも辛くなってきてしまいがちです。

しかし、時期が過ぎるようになるにつれ、症状を緩和するための方法やコツがわかるようになってくるので、とにかくこの時期は「いかに症状を緩和させるか」「何をするとラクになるのか」を自分なりに研究するようにしましょう。

下腹部に痛みを感じることも

この時期は赤ちゃんの重要な器官が形成されている時期であり、段々と大きく育っている最中です。

成長に伴って子宮が収縮するので、その収縮によってお腹が痛むこともあるのですが、赤ちゃんが成長している証拠でもあるので、不安に思う必要はありません。あまりにも腹痛が辛い場合は、横になるなどして安静にするようにしましょう。

うつ病は赤ちゃんの体調に影響

この頃になると、心拍数がないことを過剰に心配してしまったり、流産の可能性ばかりを考えてしまったりと、鬱な気分になりがちな方も多く存在します。

しかし、うつ病は人を消極的な性格にするので、運動も避けがちになりますし、血行がどんどん悪くなっていってしまいます。心の病も赤ちゃんに悪影響を及ぼしてしまうので、なるべく不安なことは定期的にお医者さんに相談するようにし、不安になりすぎないようにしましょう。

妊娠・出産への不安を感じるときは

つわりに始まる一連の妊娠・出産で起きる事柄は、初産婦の方にとっては未知の経験で不安に感じる方も多いでしょう。特に妊娠初期は身体が胎児を異物を認めるための様々な動きを見せますので、身体の変化に戸惑う方も少なくありません。

しかし「案ずるより産むが易し」ということわざがあるように、多くの方が悩んでいても赤ちゃんが産まれてしまえばそんな不安になる事は全く無かった、と分かります。不安になるよりも、自分がどのように過ごせば赤ちゃんが元気に育つかを考えて実践するように努めてみてください。

定期健診は必ず受けるように

妊娠初期の定期健診は2週間に1回です。しかし中にはまだ仕事をしていて健診に行く時間がない、つわりも軽く元気だから、1ヶ月に1回でも問題ない、と考える方も多いです。

確かに自覚症状をチェックして自分は問題ないと思ってしまう方もいるのですが、子宮の中で胎芽がどのような状態なのかを知る事は出来ません。

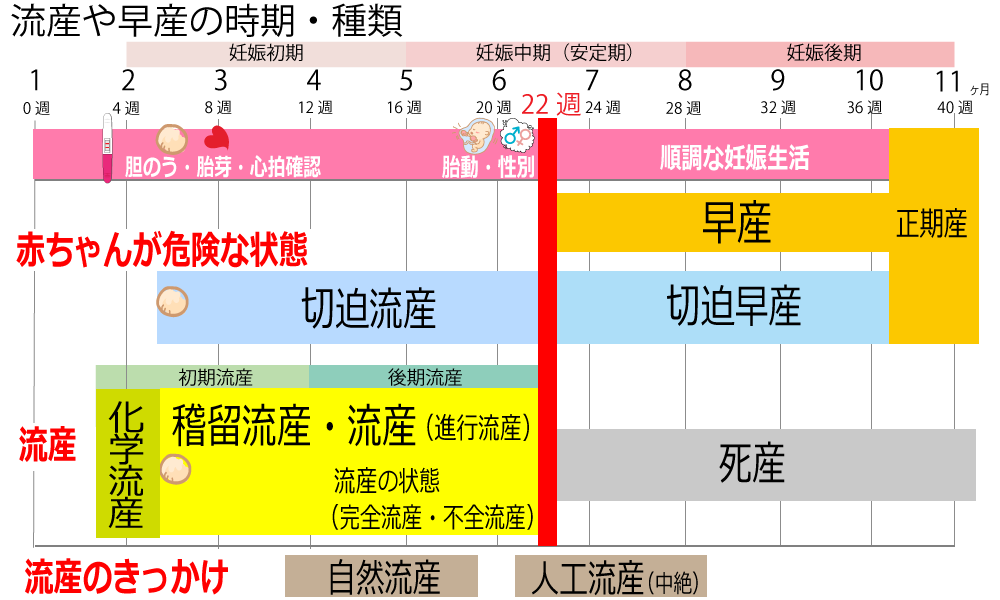

特に妊娠初期は母体も赤ちゃんも不安定でいつ何が起きてもおかしくない時期なので、お母さんが健診に行かなかった間に切迫流産、稽留流産や感染症など赤ちゃんにとって深刻な事態になってしまっていたなんて事も考えられます。行かなくても良いと考える気持ちも分かりますが、万一の事を考えてしっかり検査を受けてください。

妊娠6週の出血や腹痛 流産について

出血は「痛みがあるかどうか」

この時期に出血すると思わず、「流産したのではないか」とゾッとしてしまいがちです。

しかし、この時期の出血は妊婦さんにはよくあることであり、出血=流産でわけではありません。ただし出血がだらだら続く場合や、大量の出血の場合はすぐに医師の診断をあおいでください。また少しでも不安があることや気になることは、医師に相談してください。

腹痛を伴う出血の場合は切迫流産や流産の可能性もありますが、まず産婦人科に行ってみないことには正しい状態が判別できないので、痛みを伴う出血があった場合は自己判断を避けるようにし、まず産婦人科で診てもらうようにしましょう。

腹痛や出血がなく、定期健診で異常があり、胎児が死亡して流産になるケースは稽留流産となりなすので、定期健診は必ず受けるようにしましょう。

詳しくは:妊娠初期出血:初期流産:化学流産:切迫流産:稽留流産:切迫早産:早産

内診後の出血はなんで? 大丈夫なの?

妊娠中は骨盤内や子宮に血液が集中するので、子宮頸管や膣内が充血しやすくなっています。病院の妊娠検査では必ず内診を行いますが、指や器具を膣内に挿入するため、それが刺激となって充血した部分から出血する事があります。

医師側もそれは了解していて、内診前に出血の可能性がある事を前もって告げておくケースが多いです。内診後の出血は鮮血が多いですが、少量で数日で止まるようならば心配はありません。

ただ反対に、出血量が多い・腹痛が酷くなるような場合は、すぐに病院を受診した方がよいでしょう。不安になりすぎるとお腹の赤ちゃんにも影響するので、心配な時は病院に電話するなりして、早めの解決法を見つけましょう。

出血の原因が絨毛膜下血腫の場合は

妊娠中の出血は問題になる事が多いですが、この絨毛膜下血腫は問題のない出血の1つです。胎盤の基となる絨毛組織が子宮内膜にもぐりこむとそこから出血しますが、その出血が塊になったものを絨毛膜下血腫と呼びます。

その塊が吸収されるまでは出血が続きますが、妊娠状態に悪影響が出るわけではないので安心してください。ただし、この状態が続くと慣れて放置してしまう事もありますが、他の原因での不正出血を見逃してしまう可能性もありますから、出血を繰り返す時は必ずそのたびごとに病院で確認してもらいましょう。

出血、腹痛は疲れから起きることも

産休まで仕事を続けると決めた方も、このつわりの時期や妊娠初期症状で中々大変です。仕事をしている間は気がまぎれるかもしれませんが、通勤中は人ごみや気温なども相まって倒れそうになった方もいるのではないでしょうか。

出血や腹痛の原因は、疲れやストレスからなども影響しています。この時期、流産の直接の原因は、胎児側の問題とされていますが、お腹に赤ちゃんがいることを忘れずに行動することを心がけましょう。

無理をしたら休む習慣をもつことで、体調のコントロールができるようになりますので意識してみてください。

初期流産の原因は

妊娠初期の流産の原因は染色体の異常がほとんどで、母体側の原因はではない場合がほとんどです。染色体の異常も様々で、受精後すぐに体外に排出されてしまうのもあれば、異常があっても出産できるケースもあります。

心音や胎嚢を確認できた後で成長が止まってしまうと、妊娠を実感できた分、何か原因があったのではないかと自分を責めてしまう方も多いです。しかし残念ながら、この問題に関して全ての妊娠を継続させるよう人間が関与する事は不可能です。

あるとすれば卵子と精子の質を上げ、子宮に異常がないかどうかを検査し、最適な妊娠環境にして次回の妊娠に備えるくらいでしょう。思いつめる事のないように、周りのサポートを受けてください。

ここまでのまとめ

この時期の赤ちゃんは細かい器官の形成がスタートしますし、この時期になるとより人間らしい姿に近づきます。

心拍数の確認ができるようになることによって、一気にお祝いムードになる時期ですし、大変なことばかりではなく嬉しいこともたくさん起きる時期なので、不安を抱えすぎないようにしつつ過ごすようにしましょう。

もちろん、つわりなども始まる時期ですが、栄養もきちんと摂取するべきなので、食欲のない方も、工夫しつつ何かしらのものを食べるようにしてみてください。

妊娠6週の体験談

体外受精で妊娠後、出血から切迫流産にて3週間自宅安静に

29歳から不妊治療を始めました。思うような結果が得られず体外受精にステップアップし、どうにか妊娠しました。今までに2回流産した経験もあるので、妊娠して嬉しい気持ちと同時に流産しないか不安でたまりませんでした。

そんな中、妊娠6週で下腹部痛と共に鮮血の出血が出ました。夜間だったので安静にし、翌朝すぐに病院に行きました。診察の結果、切迫流産と診断を受けました。それから自宅安静となり、止血剤と張り止めも処方されました。

いつ流産してしまうのかと思うと本当に不安でたまりませんでしたが、その後、出血は治まり、9週で安静も解除となりました。先生から安静解除を言い渡された時は本当に嬉しかったです。 MIさん 29歳 6週

妊娠初期にインフルエンザに感染!薬を服用しました

二人目の妊娠のために数年不妊治療していました。 我が家では幼稚園の息子もいるので毎年インフルエンザが流行る前に家族全員予防接種を受けていました。 治療のおかげで年末あたりに陽性反応が出ましてとても喜んでいました。

年が明けて主人が北海道に出張に行き、雪の為に何便も欠航になり帰れないという日がありました。 空港は人混みで大変だったそうです。おそらくそこでインフルエンザに感染したようです。

帰宅後に体調が悪くなり熱も出たので病院で検査したところインフルエンザと診断されました。 すぐに部屋を隔離したのですが、翌日には私も38度の熱が出ました。おそらく予防接種をしていたおかげで 風邪による発熱程度の症状だったのですが、ネットで調べるとそのままにしても良くないとのことで 総合病院の内科に行きました。

妊娠中なので産婦人科に行ったほうがよかったのかもしれませんが、その時はまだ不妊治療していた病院から 産婦人科に紹介状を書いてもらっていなかったので内科に行くしかありませんでした。 内科の先生は本を見ながら妊娠中でも薬は飲んでも大丈夫だからとタミフルを処方しました。

当時、妊娠5週でとてもデリケートな時期なのでインフルエンザにかかった主人に頭にきましたし 赤ちゃんに何かあったらと思うととても不安でしたが、ネットでの大丈夫だったという意見や先生の言葉を 信じて服用しました。

今、娘は1歳9ヶ月ですが、とても元気で生まれてきてからも何も薬の影響などはありません。 薬を飲んだことで妊娠していた期間、とても不安に過ごしたので無事に健康に産まれてきてくれたときは とても安心しました。KOさん 39歳 6週

妊娠発覚後に苦労した仕事中の体調変化

妊娠しているのを知ったのは、6週目に入ってからでした。普段と変わらない生活を過ごしながら、生理が遅れているなぁ?と待っていました。14日過ぎた頃に妊娠検査薬で分かってから、病院を受診した時には6週目に入っていました。

それまで、いつも以上に肉類やスタミナのある物が食べたくなり、食欲旺盛でしたが、生理前にもなる感覚で、変調はあまり感じていませんでした。変わった事と言えば、乗り物酔いの感覚が強くなり、電車通勤が少しいつもより疲れる様に感じたり、空腹時に軽い二日酔いの様な気持ち悪さを感じたりしました。

お酒を毎晩飲む習慣があったので、疲れて少しアルコールが抜けずらいのかな?量を飲んだ訳でも無いのに…と「もしかして妊娠かも?」と実感出来る程の症状ではありませんでした。

ただ、妊娠だと分かってから、振り返って見ると、お酒が弱くなって量が減っていた事(多いと4~5杯飲んでたのが2杯程度)、いつもと違うシーンで貧血の様な気持ち悪い感覚があったのは、そうだったのか!と気づかされました。

7週目に入ると、やたらと仕事の合間で眠くなり、集中力が低くなって、仕事でちょっとしたミスを重ねたり、効率が悪くて時間が掛かったりする様になりました。 悪阻は軽く済むのかな?と気楽に考えていましたが、7週後半から、魚の生臭さ、玉ねぎの臭い、料理を作るときの油臭さ、香水や男性の体臭など、敏感に気持ち悪くなる臭いが、はっきりと分かるようになりました。

1時間以上、同じ場所にいたり、作業を続けていると、気持ち悪くなったり、ひどい眠気が起きて、横になって休んだり、外の空気を吸いに行く様にしました。接客業なのに臭いがきつい方は対応する事が出来なくなって、徐々に仕事に支障が出始めて、困惑していた時期でした。SZさん 34歳 6週

妊娠初期に少量の出血、茶色おりが続きました。

妊娠6週目に職場で茶色のおりもののような少量の出血が見られました。すぐに早退して病院に行ったところ、流れかけているから自宅で安静にしておくように言われました。

当然職場も行けず、1週間のお休みをもらいました。止血剤を処方され、食事とお風呂以外はずっとベッドに横になっていました。痛みは全くなく出血も3日で止まったので、治まったかと思ったのですが職場に戻る前日にまた出血をしてしまいました。

更に1週間のお休みをもらい、引き続き安静にしました。その間出血は少量だったものの出たり出なかったりが続き、結局1ヶ月お休みしてしまいました。 MIさん 32歳 6週

妊娠判明とともにきた、大変なつわりで点滴

妊娠が判明したのは、まだ初期の5週目の頃でした。ちょっと生理が遅れているな?と思い、期待を込めて検査薬を使うと陽性。夫婦で喜び、翌日の産婦人科を予約しました。まだエコーにははっきりとは写りませんでしたが、反応は間違いないでしょうとのこと。

以前流産してしまったときにも体調が安定しなかったので、今回もつわりがあるかな…と予想していたのですが、産婦人科からの帰り道にもう胃痛と吐き気が襲ってきました

これは気分的な問題に違いないと思い、いつも通りに家事と仕事を続けようとしたのですが、どうしても体が食べ物を受け付けません。 立ち仕事だったので続けることも出来ず、まだごく初期ですが上司に理由を話して休職することに。

家事も、体調が少し安定している時にまとめてやるのにも限界があり、買い物なども全然行けなくなってしまいました。食欲もまったくなく、水を飲んでも吐くくらい悪化。次に来院する日は翌週のつもりで予約していましたが、病院に電話して苦しいことを告げ、点滴を打ってもらって安定したらなんとかタクシーで帰るような生活の始まりでした。

病気ではないのだから気にせず頑張るしかないと言う方もいらっしゃるでしょうが、薬などで治るものではありません。私は結局3ヶ月に入った頃にケトンが出て入院をすることになりましたが、妊娠判明から入院までの間に4キロほど体重が減っていました。

妊娠したばかりの方、つわりくらいで大げさな、などと言わず、赤ちゃんのためだと思って体を大事にして下さい。 KUさん 40歳 6週